À première vue, la maternelle, c’est le royaume du jeu, de la découverte sensorielle et du vivre-ensemble. Mais pour beaucoup d’enfants, la vie en collectivité est une aventure émotionnelle et sociale exigeante, parfois même éprouvante. Apprendre à attendre son tour, à prêter un jouet, à se séparer de son parent, à se consoler après une chute, à entendre un “non”… Ce sont des situations riches, mais qui sollicitent des compétences intérieures que l’enfant n’a pas encore toutes développées.

Ces compétences intérieures, que l’OMS nomme “compétences psychosociales” (CPS), sont au cœur du développement global de l’enfant. Elles regroupent la capacité à exprimer ce qu’on ressent, à entrer en relation avec les autres, à résoudre un problème, à prendre une décision, à faire preuve d’empathie ou à se calmer dans un moment de tension.

Les développer dès la maternelle, ce n’est pas anticiper un programme “d’adulte” à des tout-petits : c’est reconnaître que les enfants sont déjà confrontés à des défis relationnels et émotionnels, et leur donner des repères pour y faire face.

Mettre en place des ateliers dédiés aux CPS permet d’ouvrir un espace spécifique dans lequel les enfants peuvent expérimenter, ressentir, comprendre… sans être dans l’urgence du quotidien ou la pression des apprentissages formels.

Un atelier CPS, ce n’est pas une leçon de morale. Ce n’est pas non plus un “moment de gestion des conflits”. C’est une expérience ludique, ritualisée, bienveillante, qui donne aux enfants des clés pour :

– mieux comprendre ce qu’ils vivent intérieurement,

– reconnaître les émotions chez les autres,

– apprendre à coopérer,

– et se sentir plus capables d’agir sur leur environnement.

Et surtout, ces ateliers offrent aux adultes un temps d’observation de grande qualité : on y voit les fragilités, les ressources, les progressions fines qui échappent parfois dans le flux de la journée.

Un atelier CPS peut durer entre 20 et 30 minutes selon l’âge des enfants, et s’organise en trois temps :

Exemple : une météo intérieure (“Comment je me sens aujourd’hui ?”), une marionnette qui vient raconter une histoire, une chanson qui parle d’une émotion.

Ce moment capte l’attention et crée un cadre sécurisé, où chaque enfant comprend qu’il peut exprimer sans être jugé.

Jeux de rôle, manipulations, mise en situation, petit défi d’équipe… L’idée est que l’enfant vive corporellement ou émotionnellement une situation où il peut mobiliser une compétence : attendre son tour, écouter, exprimer ce qu’il pense, calmer son excitation, etc.

Exemple : dans une activité de “boule émotion”, les enfants se lancent une pelote de laine et nomment une émotion à chaque lancer. Dans une construction collective, ils doivent coopérer sans parole pour assembler un puzzle.

On ne demande pas une analyse complexe, mais une mise en mots simple : “Qu’as-tu ressenti ?”, “Qu’est-ce qui était facile ? difficile ?”, “Qu’est-ce que tu as appris sur toi ?”.

Ce moment est essentiel pour ancrer l’expérience, donner du sens et aider les enfants à intégrer ce qu’ils ont vécu.

Un atelier isolé ne suffit pas à transformer les comportements. Mais des ateliers réguliers, même brefs, ont un effet cumulatif puissant. Ils créent une culture de l’écoute, du respect, de l’entraide dans la classe.

Plus encore, les enfants s’approprient les outils et les transposent spontanément : un enfant qui propose à un camarade en colère de “faire comme dans l’atelier de Petit Hérisson”, ou un autre qui utilise une phrase apprise pour dire qu’il est triste. Ces moments signalent que les apprentissages psychosociaux sont bien en train de germer.

Quand nous avons animé cette formation sur les CPS en maternelle auprès des classes de maternelle de la ville de Nevers, les enseignantes ont été soulagées de constater qu’elles œuvraient déjà beaucoup pour le développement des CPS de leurs élèves. Elles n’animaient pas d’atelier stricto sensus, mais proposaient déjà des activités adéquates. Mieux comprendre les CPS et leurs impacts, bénéficier grâce à la formation d’outils-cés en main, leur a permis de déployer depuis des mini-ateliers et activités dédiées spécifiquement aux CPS.

Mettre en place un atelier de compétences psychosociales en maternelle, c’est :

APcomm propose une formation à destination des professionnels pour qu’ils puissent découvrir les CPS et les développer, en 4 modules.

Cette formation est disponible aussi bien pour les jeunes enfants, les enfants mais aussi les ados.

Le programme de la formation est accessible sur notre site :

C’est reparti : 17h35, début du match.

Tom accuse Lila d’avoir triché. Lila crie que Tom l’a insultée. L’animatrice soupire. Elle rêve d’un café, et sûrement pas de jouer les prolongations.

👉 Bonne nouvelle : on n’est pas obligé de trancher à leur place (même si la tentation est grande de sortir le carton rouge et de tout confisquer).

Ce qu’on peut faire : les accompagner pour qu’ils deviennent eux-mêmes capables de résoudre leurs conflits.

L’arbitre décide, juge, punit.

→ L’enfant n’apprend rien, à part qu’il faut mieux mentir la prochaine fois.

Le médiateur facilite. Il écoute, reformule, encourage la recherche de solution.

→ L’enfant développe ses compétences sociales, son autonomie… et son empathie (si, si, c’est possible).

« Raconte-moi ce qu’il s’est passé pour toi. »

On évite les jugements. On permet à l’enfant de confier son émotion et de ne pas se laisser submerger par elle.

« Donc si je comprends bien, vous vous êtes tous les deux sentis frustrés à cause du ballon. »

« Je vous laisse chercher ensemble une solution juste pour chacun. Je suis juste à côté si besoin. » (quand les enfants n’ont pas encore l’habitude de cette pratique, l’adulte reste présent et guide la recherche de solution.)

Oui, même celle qui propose d’envoyer le ballon sur la Lune. L’important, c’est de libérer la parole sans censure.

“On essaie celle-là et si ça ne marche pas, vous pouvez revenir m’en proposer une autre.”

Et si aucun des deux ne veut coopérer ?

🛑 Plan B, pas punitif mais ferme :

« OK. Il existe une solution qui ne vous plaira pas (ni à moi) : je prends l’objet du conflit. »

Rappeler le cadre, sans colère, sans menace. Juste avec cohérence.

Et si, au lieu de demander

« Tu te rends compte de ce que tu lui as fait ? »,

on testait :

« Peux-tu essayer d’imaginer ce qu’il a pu ressentir ? Tu n’as pas besoin d’être d’accord, juste d’essayer. »

📚 Petit rappel des stades d’empathie (oui, le développement affectif ne se fait pas en une nuit) :

À cet âge, l’enfant commence à ressentir ce que l’autre ressent, sans forcément comprendre pourquoi. C’est une empathie « émotionnelle », encore très spontanée.

L’enfant ne fait pas encore bien la différence entre ses propres émotions et celles de l’autre. Il perçoit la tristesse, la peur ou la joie d’autrui, et réagit en miroir.

Ex : Si un camarade pleure, il peut se mettre à pleurer aussi, simplement parce que cette émotion le touche directement.

L’enfant commence à comprendre que l’autre a des pensées et des émotions différentes des siennes. Il ne fait plus qu’éprouver la peine de l’autre : il commence à la comprendre.

C’est le moment où se développe ce qu’on appelle la « théorie de l’esprit » : la capacité à se représenter ce que l’autre ressent ou pense.

Ex : Il comprend qu’un camarade est triste parce qu’il a perdu un jouet, même si lui ne trouve pas ça grave.

L’enfant intègre des valeurs morales et une compréhension sociale plus larges. Il ne s’agit plus seulement de comprendre ou de ressentir ce que l’autre vit, mais de se sentir responsable du bien-être d’autrui et d’agir en conséquence.

Il comprend que certaines actions peuvent blesser moralement et qu’il existe des principes de justice, de respect, de solidarité.

Ex : Il réfléchit à ce qui est « juste » : « Si c’était moi, j’aimerais qu’on m’aide. »

Découvrez nos conférences sur :

– Jalousie, rivalité et conflits dans la fratrie (qui peut être adaptée à la collectivité)

– Mieux vivre avec les autres, ça s’apprend – le super pouvoir des compétences psychosoiales

Il arrive parfois que les parents ou les professionnels se demandent : « Est-ce que c’est du harcèlement, ou je me fais des idées ? »

Un jour, un enfant ou un ado vient vous voir. Parfois en confiance, parfois à demi-mot. Et il dit quelque chose comme :

« Je crois que je me fais harceler sur Snapchat… mais je sais pas si c’est vraiment du harcèlement. »

Il y a de la peur. De la honte. Du doute. Parfois de la confusion aussi : entre moquerie et persécution, entre blague et humiliation, entre embrouille passagère et violence répétée.

Et surtout : il y a cette vulnérabilité absolue de celui qui ne sait pas s’il a le droit de se plaindre, ou s’il doit “encaisser”.

Dans un tel moment, le 1er réflexe doit être d’accueillir sans minimiser, écouter sans trancher trop vite, créer un espace où l’enfant peut poser des mots, et se sentir soutenu, quel que soit le diagnostic final. Que l’enfant soit victime ou pas, il a besoin de pouvoir se confier et de raconter. C’est une confiance énorme qu’il vous accorde et qu’il s’agit d’honorer par une écoute empathique.

Dans la formation sur le harcèlement et le cyberharcèlement développé par notre structure, nous proposons aux professionnels ou parents de suivre alors les 3 étapes suivantes :

Avant d’intervenir, il est essentiel de revenir au cadre.

Le cyberharcèlement se définit comme :

💬 Une violence répétée en ligne, via messages, publications, vidéos, commentaires, moqueries, menaces, etc., visant une personne dans l’intention (ou l’effet) de l’humilier, l’isoler ou l’atteindre.

Cela peut prendre des formes très diverses :

– moqueries répétées dans un groupe de classe

– insultes ou surnoms dégradants envoyés en privé

– diffusion de photos intimes ou gênantes

– exclusion volontaire d’un groupe ou “ban”

– envoi massif de messages ou de réactions hostiles

– rumeurs propagées sur les réseaux sociaux

– “lynchage” en story ou en commentaires

🎯 Ce n’est pas la plateforme qui fait le harcèlement. C’est l’intention, la répétition, et l’effet sur la victime.

Il est donc essentiel d’aider l’enfant à faire le tri :

– Ce message a-t-il été envoyé une fois ou plusieurs ?

– Est-ce que d’autres personnes sont impliquées ?

– Est-ce que ça me fait du mal, me fait peur ou me fait honte ?

– Est-ce que ça continue, même quand je demande d’arrêter ?

👉 Même si tous les signes ne sont pas réunis, la souffrance mérite d’être entendue.

Inviter l’enfant ou l’ado à décrire ce qui se passe, calmement, sans chercher à tout comprendre tout de suite.

On peut utiliser des phrases comme :

– « Raconte-moi ce qui t’a poussé à penser que c’était du harcèlement. »

– « Est-ce que tu as gardé des traces de ce qu’on t’a envoyé ? »

– « Qu’est-ce que tu ressens quand tu reçois ces messages ? »

– « Est-ce que tu as peur d’aller à l’école / d’ouvrir ton téléphone ? »

💡Encourager à garder les preuves : captures d’écran, enregistrements, témoignages. Ne jamais demander de supprimer les messages, même s’ils sont choquants.

🔒 Et rappeler en toute occasion que “Tu n’es pas responsable de ce qu’ils t’envoient. Ce n’est pas ta faute.”

Même si l’enfant ou l’ado vous fait confiance, il est important de ne pas porter cela seul.

En tant que professionnel·le, vous avez une responsabilité de protection, mais aussi de transmission si nécessaire :

– Si les faits relèvent d’un harcèlement scolaire, ils doivent être signalés au référent harcèlement de l’établissement.

– Si des faits graves sont identifiés (menaces, photos intimes diffusées, incitation au suicide…), un signalement judiciaire peut être envisagé.

– Vous pouvez orienter vers des dispositifs d’écoute ou de médiation :

📞 3018 (numéro national contre le cyber-harcèlement – appel et tchat gratuit)

👥 Service de vie scolaire, psychologue scolaire, CPE, médecin scolaire

👨👩👧 Dialogue avec la famille, avec l’accord de l’enfant si possible

🎯 L’enfant n’a pas à “gérer” seul la situation. Votre présence est déjà une forme de réparation.

Si l’enfant accepte, vous pouvez :

– L’aider à formuler un signalement (dans l’établissement, ou en ligne via Pharos, CNIL, plateforme de signalement de TikTok, Instagram, etc.)

– L’accompagner dans la restauration de son image de soi : retrouver des espaces sécurisants, où il est valorisé

– Lui proposer un suivi ou un espace d’écoute régulier, pour reprendre confiance

💡 Si l’enfant n’est pas prêt à agir, ne pas le forcer. L’important est qu’il sente qu’il a un adulte fiable à ses côtés.

🎓 Pour aller plus loin : se former pour mieux prévenir et accompagner

Le cyberharcèlement est une forme de violence encore trop banalisée, souvent méconnue dans ses mécanismes et ses effets psychologiques. Pour les professionnel·les de l’enfance et de l’adolescence, il est essentiel de savoir reconnaître les signes, agir de manière coordonnée et adopter une posture qui soutient sans exposer davantage.

C’est tout l’objectif de notre formation « Prévenir le harcèlement et le cyberharcèlement » proposée par APcomm.

Elle permet de :

– mieux comprendre les dynamiques relationnelles qui mènent au harcèlement (en présentiel comme en ligne),

– développer des outils de prévention en milieu scolaire et éducatif,

– savoir comment réagir face à une situation déclarée ou suspectée,

– et construire une culture éducative du respect, du consentement et de la régulation sociale.

En résumé

Accompagner un enfant ou un ado qui se demande s’il est victime de cyberharcèlement, c’est :

✅ Accueillir le doute sans minimiser

✅ Clarifier ce qu’est (ou pas) une situation de cyberharcèlement

✅ Encourager à parler, à montrer, à garder des traces

✅ Ne jamais banaliser la souffrance, même si les faits “semblent petits”

✅ Travailler en réseau avec les autres professionnel·les et les familles

✅ Aider à reconstruire la confiance, la sécurité et l’image de soi

Parce qu’en ligne comme dans la cour d’école, personne ne devrait avoir à choisir entre se taire ou se défendre seul.

Le rapport aux écrans est un thème central dans l’accompagnement parental. De nombreux parents demandent à leurs enfants de limiter leur temps d’écran, tout en ayant eux-mêmes des difficultés à poser leur téléphone, leur tablette ou à réduire le temps passé devant la télévision. Les enfants, eux, observent beaucoup plus qu’ils n’écoutent : ils remarquent vite le décalage entre les paroles et les comportements.

En tant que professionnel, vous pouvez aider les familles à travailler non pas sur la perfection, mais sur la cohérence et la sincérité. Voici cinq pistes à explorer avec les parents.

Il est essentiel d’expliquer aux parents que leur usage des écrans ne fait pas d’eux de « mauvais » parents. La plupart jonglent avec des journées intenses, du stress, et les écrans peuvent leur apparaître comme un refuge.

Le rôle du coach est de normaliser cette difficulté, juste de la reconnaitre avec empathie tout en rappelant que l’important n’est pas d’être irréprochable, mais authentique.

Plutôt que d’imposer aux enfants des règles qu’ils ne respectent pas eux-mêmes, encouragez les parents à construire un cadre commun. Quelques règles simples, appliquées par tous, suffisent à rétablir la crédibilité parentale :

– Pas d’écrans à table.

– Extinction 30 minutes avant le coucher.

– Téléphones hors des chambres.

Le coach peut inviter les familles à co-construire ces règles et à les formaliser dans une « charte des écrans ».

Un levier puissant consiste à montrer aux parents qu’ils peuvent utiliser leurs propres défis comme modèle éducatif. En verbalisant leurs efforts, ils montrent à l’enfant que la gestion des écrans est une question qui concerne tout le monde.

Exemple à proposer aux parents :

« Je remarque que j’ai du mal à poser mon téléphone le soir. Comme toi, j’ai besoin d’aide pour décrocher. Et si on essayait ensemble d’arrêter à 20h30 et de faire autre chose ? »

Cette sincérité désamorce le rapport de force et transforme la difficulté en apprentissage partagé.

Réduire les écrans sans proposer d’activités de remplacement conduit souvent à l’échec. Les coachs peuvent inviter les familles à identifier des activités simples, accessibles, engageantes et adaptées à l’âge :

– Jeux de société courts.

– Cuisine partagée.

– Lecture ensemble.

– Petite promenade après le dîner.

Ces alternatives permettent d’ancrer de nouveaux rituels familiaux.

Pour rendre la démarche plus motivante, suggérez aux parents de transformer la gestion des écrans en défis collectifs. Les ados, sont souvent plus réceptifs lorsqu’il y a un aspect ludique ou compétitif.

Exemples de défis possibles :

– « Qui a le plus réduit son temps d’écran cette semaine ? »

– « Qui réussit à poser son téléphone dès 20h30 sans le reprendre ? »

– « Qui arrive à tenir un repas entier sans toucher à son appareil ? »

Ces défis renforcent la dynamique familiale et permettent aux parents de montrer qu’ils s’impliquent eux aussi dans l’effort.

Accompagner les parents, c’est aussi les aider à ne pas viser un changement radical immédiat, mais à avancer par paliers.

Exemples de progression :

– Commencer par supprimer les écrans à table.

– Puis instaurer une coupure avant le coucher.

– Enfin, remplacer une soirée télé par une activité familiale.

Chaque étape réussie valorise les efforts, renforce la cohérence et montre à l’enfant que ses parents évoluent eux aussi.

Pour les professionnels de l’accompagnement parental, il s’agit moins d’imposer une vision « idéale » que d’aider les familles à trouver un équilibre réaliste. Les enfants n’attendent pas de leurs parents la perfection, mais de la cohérence, de l’exemple et de l’authenticité.

En soutenant les parents dans cette démarche progressive et bienveillante, vous leur permettez de transmettre une leçon précieuse : apprendre ensemble à mieux gérer les écrans, sans conflit et sans culpabilité.

APcomm propose une formation à destination des professionnels pour qu’ils puissent accompagner les parents sur la question des écrans.

On y parle des jeunes enfants, des enfants mais aussi des ados.

Le programme de la formation est accessible sur notre site :

Prochaine session de 3 jours en présentiel (St Maur des Fossés – proche Paris) : 24-25-26 novembre 2025 et 2/3/4 février 2026

Dans un Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique (ITEP), la rentrée scolaire est souvent bien plus qu’un simple changement de classe ou de programme. Elle peut réveiller chez l’enfant tout un cortège d’émotions complexes : de l’angoisse à la défiance, de la colère à la sidération. Ces enfants, souvent aux prises avec des troubles du comportement, des difficultés d’attachement ou de régulation émotionnelle, vivent ce moment non pas comme une étape parmi d’autres, mais comme une véritable épreuve.

Pour eux, la rentrée signifie souvent perte de repères, rupture dans la routine estivale, nouveaux visages à décrypter, incertitudes sur les attentes adultes, ou encore souvenirs douloureux de rentrées précédentes qui se sont mal passées. Ce stress d’anticipation peut se manifester de manière très variable : agitation, opposition, repli, crises de colère, troubles du sommeil ou somatisations (maux de ventre, fatigue soudaine…).

Cela peut aussi être tout l’inverse : la rentrée est synonyme de retrouvailles avec les copains, avec un cadre sécurisant et des professionnels à l’écoute Il faudra cependant vivre tout de même des changements et des séparations … et accepter à nouveau un rythme plus contraignant.

En tant que professionnel·le, il ne s’agit donc pas simplement d’”accueillir” l’enfant comme on le ferait dans un cadre scolaire ordinaire. Il s’agit de préparer un environnement suffisamment sécurisant pour contenir son insécurité intérieure, de poser les bases d’une relation de confiance malgré les appréhensions, et de lui permettre d’entrer dans l’année avec un sentiment de soutien plutôt que de menace.

Dans le quotidien d’un ITEP, les enfants sont souvent confrontés à une histoire de ruptures : ruptures familiales, ruptures scolaires, ruptures relationnelles. Dans ce contexte, la figure de l’adulte professionnel devient un repère fondamental, un point fixe dans un monde instable.

C’est pourquoi, en tant qu’éducateur, enseignant, psychologue ou personnel accompagnant, notre posture ne peut être neutre. Elle doit être claire, cohérente, prévisible. L’enfant a besoin de sentir que l’adulte en face de lui sait où il va, sait ce qu’il attend, et saura rester là même quand l’enfant le met à l’épreuve.

L’objectif n’est pas d’éviter le stress — il est inhérent à toute transition — mais de l’aider à être traversé sans effondrement, à être contenu, reconnu, et accompagné. L’enfant n’a pas besoin d’un adulte parfait, mais d’un adulte solide, explicite, et empathique.

L’un des plus puissants leviers pour diminuer le stress de la rentrée, c’est l’anticipation. Plus un enfant a de repères clairs en amont, moins il aura l’impression d’être plongé dans l’inconnu.

Cela peut passer par :

Anticiper, ce n’est pas tout prévoir, c’est rendre le monde plus lisible. Et un monde plus lisible est un monde moins menaçant.

Les enfants accompagnés en ITEP n’ont pas toujours le langage ou les outils pour exprimer ce qu’ils ressentent. Leur stress peut donc se transformer en passage à l’acte, en opposition brutale ou en inhibition totale. Il est fondamental que l’adulte verbalise pour eux ce qui se passe, sans interprétation hâtive ni dramatisation.

Dire par exemple :

Nommer ce qui se joue permet de désamorcer la tension. C’est une façon de dire à l’enfant : « Tu n’es pas seul à ressentir ça. Ce que tu vis a du sens, et je suis là pour t’aider à traverser cette émotion. »

Dès les premiers instants, chaque détail compte. Il ne s’agit pas de multiplier les consignes, mais de créer des repères constants, rassurants et incarnés.

Quelques exemples :

Ces petits rituels répétés jour après jour deviennent des ancrages émotionnels. Ils réduisent le stress de l’imprévu, donnent une forme de continuité dans une réalité souvent morcelée.

Pour ces enfants, la sécurité ne se décrète pas, elle se construit patiemment, dans les détails du quotidien.

L’un des effets les plus insidieux du stress chronique chez l’enfant, c’est le sentiment d’impuissance. Celui de ne pas y arriver, de ne jamais répondre aux attentes, de ne pas être “à la hauteur”.

Pour contrer cela, il est essentiel de reconnaître les progrès minuscules — car ce sont eux qui, cumulés, construisent la confiance.

Dire :

Ces messages doivent être authentiques, spécifiques, et tournés vers les efforts plutôt que vers les résultats. Ils montrent à l’enfant qu’il est capable, ici et maintenant — même si ses réussites ne ressemblent pas à celles des autres.

Enfin, accompagner un enfant stressé en ITEP, c’est aussi s’observer soi-même : comment je réagis face à sa panique, son rejet, son agressivité ? Est-ce que je me sens en insécurité ? Est-ce que je cherche à tout contrôler ? Est-ce que je me sens impuissant ou épuisé ?

Le stress de l’enfant se transmet, parfois en miroir. D’où l’importance de s’appuyer sur l’équipe, d’en parler, de partager les inquiétudes, de ritualiser les temps de débrief.

Un adulte qui prend soin de sa propre régulation émotionnelle est un adulte qui peut rester présent, contenir, sécuriser. Il n’a pas besoin d’avoir toutes les réponses, mais il doit être là, solidement là.

Comme le rappelle Fabienne Pitmann, chef du service thérapeutique du DITEP de l’Audronnière, cette période de la rentrée …..

Pour aller plus loin : se former à l’accompagnement émotionnel

Accompagner un enfant stressé, surtout dans un contexte aussi sensible que celui de l’ITEP, suppose non seulement des outils concrets, mais aussi une réelle compréhension des mécanismes émotionnels à l’œuvre chez l’enfant… et chez l’adulte. C’est précisément l’objectif de notre formation professionnelle « Comprendre et apprivoiser les émotions des enfants », accessible à tous les professionnel·les de l’enfance.

Ce module vous permettra d’approfondir :

📚 Pour découvrir le programme complet :

👉 Comprendre et apprivoiser les émotions des enfants – APcomm

En conclusion

Dans un cadre comme celui de l’ITEP, la rentrée ne peut être pensée comme une formalité. Elle est un passage à soutenir, une transformation potentiellement douloureuse à accompagner. Les enfants que nous accueillons n’ont pas besoin qu’on les protège de tout stress, mais qu’on les aide à le traverser sans s’y noyer.

Cela demande de la préparation, de l’écoute, de la régulation — et surtout, une foi tranquille dans leurs capacités de croissance, même (et surtout) quand celles-ci sont encore invisibles.

Le temps des devoirs est un sujet récurrent dans l’accompagnement parental. Pour de nombreuses familles, il devient une source de tension, parfois quotidienne, qui fragilise la relation entre parents et enfants. Pourtant, ce moment peut aussi se transformer en un espace d’apprentissage, de confiance et même de complicité, à condition d’installer une routine claire et adaptée.

En tant que professionnel de l’accompagnement parental, vous pouvez aider les familles à poser de nouvelles bases, notamment au moment de la rentrée, période propice aux bonnes résolutions. Voici quelques pistes à explorer et à transmettre aux parents pour qu’ils trouvent un équilibre durable.

Invitez les parents à prendre un temps de recul avec leur enfant pour identifier les points forts et les difficultés rencontrées l’année précédente. Questions à proposer :

Qu’est-ce qui s’est bien passé ?

Quels obstacles ont freiné la mise en place des devoirs ? (manque de concentration, conflits, surcharge, absence de cadre clair…)

Qu’aimerait changer l’enfant ou l’adolescent ?

L’objectif n’est pas de pointer des fautes, mais d’ouvrir un espace de dialogue constructif. Outil pour les pros : suggérez aux parents de proposer à leur enfant de dessiner ou d’écrire « sa routine idéale », afin de l’impliquer et de favoriser son implication.

Expliquez aux parents que l’environnement influe directement sur la qualité du temps de travail.

Un espace dédié : calme, ordonné, avec le matériel à disposition. Peu importe l’endroit, du moment qu’il est sécurisant (bureau dans la chambre, ou table de la cuisine proche du parent).

Limiter les distractions : pas de télévision en arrière-plan, ni de téléphone à proximité.

Un rituel d’entrée dans les devoirs : lumière allumée, respiration, verre d’eau… Ces micro-rituels aident le cerveau à se mettre en mode concentration.

Outil pour les pros : invitez les parents à tester différentes configurations pour trouver celle qui correspond le mieux au tempérament de leur enfant.

Une des difficultés majeures rencontrées par les parents est de trouver l’équilibre entre autorité et autonomie. Aidez-les à distinguer ce qui relève du cadre (non négociable) de ce qui peut être laissé au choix de l’enfant.

Le cadre parental : les devoirs doivent être faits avant le dîner.

L’autonomie de l’enfant : il peut choisir par quelle matière commencer, s’il fait une pause avant ou après, etc.

Cette approche renforce son sentiment de responsabilité. Astuce : recommander l’utilisation de minuteurs visuels ou d’outils ludiques (timer coloré, sablier) pour les plus jeunes.

Rappelez aux parents que la concentration est limitée par l’âge :

15 à 20 minutes pour un enfant de primaire,

30 à 40 minutes pour un collégien.

Encouragez-les à prévoir de courtes pauses actives (s’étirer, boire, respirer, raconter une blague ou un moment positif de la journée). Ces moments relancent l’énergie et réduisent les résistances.

Un point crucial à transmettre aux familles : les compliments doivent porter sur les efforts, pas uniquement sur les réussites.

Exemples à encourager :

« J’ai vu que tu t’es accroché malgré la difficulté. Bravo ! »

« Tu es resté concentré plus longtemps aujourd’hui. »

Cela développe l’estime de soi et le goût de l’effort.

Expliquez aux parents que le cadre gagne en efficacité lorsqu’il est associé à des conséquences claires, cohérentes et proportionnées.

En cas de réussite : valoriser, encourager, ou accorder un privilège (un moment ludique partagé, un temps de jeu supplémentaire…).

En cas de difficultés persistantes : le parent reprend temporairement la main sur l’organisation, tout en maintenant un rendez-vous pour réajuster ensemble. « Je vois que gérer ton temps reste difficile. Cette semaine, c’est moi qui vais décider de l’organisation, et on refait un point dimanche pour voir si tu veux réessayer seul. »

Cette dynamique montre à l’enfant que la liberté est liée à la responsabilité. Les règles ne sont pas négociables, mais qu’il existe toujours une possibilité de réajuster. L’ado doit comprendre que plus il respecte le cadre, moins son parent sera derrière lui.

Rappelez aux familles que la routine n’est jamais figée : les besoins évoluent avec l’âge, le niveau scolaire, la personnalité de l’enfant ou les événements de vie.

Proposez-leur de faire régulièrement un « check-up » :

Qu’est-ce qui fonctionne bien ?

Qu’est-ce qui reste compliqué ?

De quoi l’enfant aurait-il besoin en plus ?

Ces bilans récurrents favorisent la communication et évitent que les tensions ne s’installent durablement.

Souvent, les parents demandent à leurs enfants de faire preuve d’effort et de persévérance, sans toujours montrer concrètement comment cela se traduit dans leur propre vie. Or, l’imitation est l’un des moyens d’apprentissage les plus puissants chez l’enfant.

Encouragez les parents à verbaliser leurs propres efforts face à une tâche qu’ils n’aiment pas ou qu’ils trouvent difficile. Cela normalise la notion d’effort et montre que même les adultes doivent parfois se dépasser.

Exemples de phrases utiles :

« Je n’ai vraiment pas envie de faire le ménage, mais je vais m’y mettre maintenant.»

« Ce rapport de travail ne me motive pas, mais je vais le finir avant de me détendre et je vais laisser mon téléphone rangé pour être concentré. »

Ces petites mises en mots permettent à l’enfant de comprendre que l’effort est universel, qu’il fait partie de la vie de chacun, et qu’on peut trouver des stratégies pour s’y mettre malgré tout.

Outil pour les pros : incitez les parents à repérer une tâche qu’ils repoussent et à la transformer en “exemple vivant” devant leur enfant, en explicitant leur démarche.

Accompagner les parents dans la mise en place d’une routine de devoirs, ce n’est pas seulement leur donner des outils pratiques : c’est aussi les aider à construire un cadre sécurisant, à valoriser l’autonomie de leur enfant, et à incarner eux-mêmes les comportements qu’ils souhaitent transmettre.

En adoptant une posture d’exemple, en montrant leurs propres efforts et en partageant leurs stratégies, les parents donnent à leurs enfants une leçon précieuse : l’autonomie et la persévérance s’apprennent à tout âge.

Ah, la fratrie… Ce savoureux cocktail d’amour, de jalousie, de solidarité, de disputes bruyantes et de câlins silencieux. Un terrain de jeu et d’apprentissage pas toujours simple à aménager. Comment faire pour que chacun y trouve sa place, s’y épanouisse, sans écraser l’autre ou s’éloigner pour de bon ? 🧩

Il faut trouver la bonne distance : Imaginez la famille comme une forêt. Si les arbres sont trop serrés ? Ils s’étouffent. Trop éloignés ? Ce n’est plus une forêt, juste des arbres perdus.

👉 La bonne distance, c’est celle qui permet à chacun de pousser à son rythme, d’être soi (le sapin têtu, le chêne rêveur, ou le bambou rigolo) tout en partageant un même sol, un même nom et profiter des ressources qu’offrent les frères et sœurs.

🔑 Comment créer cet espace ?

Si l’espace personnel est une condition pour pousser, les racines, ce sont les valeurs partagées. Elles relient, nourrissent, ancrent.

💡 Animation à tester en famille ou lors d’un atelier :

Exemple :

⚠️ Attention : même si les chemins se séparent (ados, vous avez dit ados ?), ces racines-là restent en mémoire. C’est le “fil invisible” qui peut toujours être retissé.

Il existe des ingrédients magiques pour faire tenir tout ce beau monde ensemble sans les coller façon pâte-à-fixe :

✔️ Pas de sujets qui fâchent à table : au menu, plutôt “top 3 de la journée” que “as-tu fini tes devoirs ?”

✔️ Des moments en tête-à-tête avec chaque enfant : 5 min/jour ou 1h/semaine selon l’âge, la météo et la patience de chacun.

✔️ Respect de l’espace personnel, encore et toujours.

✔️ Des surnoms sympas mais pas limitants (exit “le petit génie” ou “le dur à cuire”).

🎲 Et puis il y a la colle maison : les rituels qui font “famille” :

Une fratrie qui se développe harmonieusement, c’est une combinaison subtile entre liberté d’être soi, valeurs partagées, et rituels complices. Et non, ce n’est pas une utopie. C’est un jardin qu’on cultive, un jour après l’autre.

Vous aimeriez transmettre ces outils et tant d’autres aux parents que vous accompagnez ? Venez suivre la formation « animer un atelier pour les parents sur la jalousie, conflits et rivalités entre enfants ».

Prochaine date : 1er et 2 décembre 2025 à St Maur des Fossés.

Tout d’abord, et j’insiste, PAS DE PANIQUE. Un bilan nous donne de l’information. Les résultats ne sont pas une catastrophe et/ou ne doivent pas devenir un refuge empêchant tout avancée. De nombreux enfants porteurs de troubles d’apprentissage font des études. Ils ont toutes et tous la même caractéristique : la persévérance. Ils ont, également, tous appris à se connaître, à connaître leur fonctionnement et à trouver des astuces pour apprendre autrement.

Comment ? En utilisant les ressources que nous offre les bilans. Celui-ci nous permet d’identifier le ou les troubles de notre enfant et de comprendre ses besoins tant à la maison qu’à l’école. Ce bilan est souvent fait dans un premier temps par notre orthophoniste qui peut nous recommander des bilans complémentaires auprès d’un psychométricien, d’un ergothérapeute, d’une neuropsychologue. Cette dernière pourra elle-même préconiser des adaptations pédagogiques pour l’équipe éducative qui devront être validée par un neuropédiatre ou médecin compétent. Elle peut, également, nous orienter vers une rééducation cognitivo-comportementale. Elle peut aussi nous parler de guidance parentale afin de mieux accompagner notre enfant.

Ce qui suit n’est pas exhaustif. Il faudra souvent choisir quel accompagnement privilégier car la charge cognitive de tous ces suivis est très lourde pour nos enfant.

L’aventure sera longue et énergivore et nous devrons aussi veiller à ce que nos enfants soient dehors, qu’ils jouent avec d’autres enfants ou seuls. Qu’ils puissent courir, construire des cabanes, utiliser leurs mains lors de bricolage. Qu’ils puissent lire ou écouter des histoires, qu’ils puissent s’ennuyer… Bref, qu’ils aient tout de même une vie d’enfant.

Pour permettre à notre enfant d’apprendre, par le jeu, à se connaître et à découvrir d’autres façons de faire. Que ce soit chez l’orthophoniste qui travaille la voix, les troubles du langage, de l’écrit ou de la cognition mathématique. Ou chez la psychomotricienne pour apprendre à s’organiser dans l’espace et dans le temps, à coordonnés ses gestes, à développer sa motricité fine ou globale ou encore à travailler son schéma corporel. Enfin l’ergothérapeute qui permettra d’adapter l’environnement aux troubles aussi bien à notre domicile qu’à l’école.

Il est important que le contact passe bien avec le ou la professionnelle. Si l’enfant ne se sent pas bien et que les relations sont tendues cela ne servira à rien. Vous pourriez me répondre : « mon enfant ne veut jamais aller aux rééducations, il n’aime aucun des intervenants. Il faut bien que je le force un peu ! ». Il est vrai que parfois c’est compliqué, car notre enfant est replié sur lui-même et se braque régulièrement chez les pros rendant l’accompagnement compliqué. Il peut être, alors, intéressant de travailler en premier ses habiletés sociales et sa flexibilité mentale. En attendant, si la situation est tendue, en parler sereinement avec le professionnel en essayant de trouver des solutions sera la meilleure solution. Et si le professionnel se braque aussi… changeons de crémerie. Tout en sachant que changer trop souvent nuit également à l’efficacité du suivi.

C’est l’affaire de la neuropsychologue qui peut nous proposer une rééducation individuelle ou en groupe. Celle-ci vise à améliorer les capacités cognitives de notre enfants dans les domaines où les troubles apparaissent en s’appuyant sur ces forces afin de lui redonner confiance dans ses capacités. La plupart du temps ce sont des jeux qui ciblent les fonctions perturbées. L’attention, la mémoire de travail, le calcul, les fonctions dites « exécutives » comme la planification, l’organisation, la résolution de problème, les capacités d’inhibition ou encore la flexibilité mentale en travaillant sur la régulation des émotions et le biais de négativité. La professionnelle vous demandera de prendre ces bonnes habitudes à la maison.

Hélas, pas d’entrainement, pas de changement. Cela peut nous mettre à rude épreuve car nos enfants n’ont pas toujours envie de le faire. Mais tenez bon et essayez d’en faire un moment ludique, de faire avec lui, de rire de vos propres erreurs. La contrainte continuelle crée de l’opposition.

Pour que notre enfant apprenne à ajuster ses comportements, ses réactions/émotions, ses interprétations. Ils pourront l’aider, par le biais de jeux de rôle, de mises en situation, de divers exercices pratiques à progressivement découvrir comment réguler ses émotions, apprivoiser ses pensées noires, entamer et maintenir un dialogue avec ses camarades. Ou encore apprendre à se décentrer pour écouter l’autre.

Face à toutes ces difficultés, nous sommes souvent bien maladroits. Soit nous reprenons les vieilles techniques (un peu autoritaire) que l’on a utilisé avec nous enfant sans grand succès. Soit, voulant aider, nous faisons tout à sa place. Et, en lui évitant les difficultés, nous le rendons encore plus dépendant de nous et donc moins persévérant. Dans les deux cas notre enfant aura plus de difficultés à progresser. C’est pourquoi la guidance parentale peut-être une vraie ressource. Elle nous permettra de connaître le développement de l’enfant en général et du nôtre en particulier. Elle nous donnera des astuces de communication pour créer la coopération plutôt que l’opposition. Elle nous permettra également de découvrir comment rendre notre enfant petit à petit autonome malgré ses difficultés.

Et enfin, d’installer une ambiance plus sereine à la maison et donc propice à la persévérance.

Il existe des programmes de guidance spécifiques pour les troubles liés au TDA/H ou au Troubles du spectre autistique.

Chez APCOMM, nos ateliers parents permettent déjà d’appréhender la relation avec notre enfant autrement avec humour et bienveillance et d’utiliser des outils de communication qui vont l’aider à grandir malgré son trouble. Souvent on me parle de charge mentale supplémentaire, de culpabilisation. Je ne nierai pas que c’est un bouleversement et une charge. Je propose simplement de voir cela, aussi, comme une chance. La chance de comprendre soi-même son fonctionnement. Souvent nos enfants sont le reflet de nos propres difficultés scolaires puis professionnelles et sociales. Cela fait du bien de découvrir que nous fonctionnons simplement différemment. Ce fonctionnement nous pénalise encore souvent à l’âge adulte. En appliquant les recommandations des professionnelles à la maison c’est toute la famille qui peut grandir. L’ambiance change, les difficultés deviennent des défis que l’on va relever ensemble. Et effet kiss cool… ce sont aussi nos relations avec l’extérieur qui vont évoluer. Une meilleure régulation de nos émotions, de nos pensées pièges. Un autre regard sur les enfants et les adultes. Des outils de communication pour échanger plus sereinement avec chacun.

Bien loin de nous marginaliser, cela peut nous permettre de développer les fameuses compétences psychosociales dont tout le monde parle.

Prenez soin de vous et rejoignez-nous.

Avant de parler étiquetage et enfant porteur d’un trouble neurodéveloppemental (Dys, TDA/H, TSA…) définissons un peu le concept de l’étiquette.

Une étiquette peut être négative ou positive. Dans les deux cas, elle enferme l’enfant ou la personne visée dans un rôle. Elle provient des parents, de la famille, des enseignants, des animateurs, d’autres enfants ou personnes que nous croisons tout au long de notre vie.

Elles peuvent s’installer par le biais de surnoms. « Viens ici mon petit microbe », « Il veut quoi le chiard ?», « Ahh, mon petit mollusque se réveille », « mon casse-cou » ou encore « petit monstre » sont des surnoms donnés dans un premier temps avec affection.

Prenons l’exemple de la « casse-cou » : Lou a été active dans son berceau et depuis quelques temps, campée sur ses petites jambes, elle essaie de sortir de son lit et tombe souvent. Nous allons, dans un premier temps, lui dire « mais quelle casse-cou cette petite crapule » avec affection. Et bien sûr, la tendance va s’accentuer, nous faisant dire un jour « tu es vraiment une casse-cou » sous-entendu « tu es vraiment inconsciente » ou plus exactement « tu es vraiment insupportable ! ». L’étiquette est installée et nous avons probablement contribué au développement de ce comportement qui nous fera vivre bien des moments stressants.

Parfois, l’étiquette n’est pas mignonne dès le départ. Elle commence directement par de petits mots blessants, humiliants, dévalorisants comme : « que tu es maladroite ! », « Mais qu’il est beta celui-là », « que tu es lent », « qu’elle est fainéante » ou encore « quel menteur ». Souvent dit sous le coup de l’agacement ou de la colère, l’enfant se retrouve vite enfermé dans un rôle dont il se serait bien passé. Et ce comportement inadéquat pourra, malheureusement, se transformer en trait de caractère.

En bref, en famille ou à l’école, les étiquettes sont bien pratiques pour trouver une explication rapide à une situation qui nous échappe, mais abîment durablement les futurs adultes qui nous entourent.

Elles sont, en apparence, bien plus sympathiques et pourtant tout aussi délétères. « Tu es ma princesse », « C’est l’humoriste de la famille », « Il est très responsable, je peux m’appuyer sur lui », « Elle est brillante ! ». Ces phrases sonnent doux à nos oreilles, mais installent, hélas, une charge sur les épaules de celle ou celui qui les reçoit. Cette charge peut néanmoins se transformer en anxiété. Un enfant qui est « très responsable » prendra sans doute des responsabilités qui ne sont pas de son âge. Une enfant dite « brillante » vivra avec plus de stress de mauvaises notes ou considérées comme telles (un 14 au lieu d’un 19…).

Lorsque nous trouvons enfin une explication aux difficultés de nos enfants, par le biais d’un diagnostic comme dyslexique, dysorthographie, Trouble déficitaire de l’attention…, nous sommes soulagés de pouvoir nommer la difficulté et pouvoir donner cette explication aux enseignants (même si, souvent, ce sont eux qui nous ont demandé de faire appel à des professionnels pour des bilans.)

Alors où est le problème ? Tout d’abord, il y est bien légitime que nous cherchions une solution pour aider nos enfants. Les diagnostics sont d’une grande aide pour nous permettre de mieux les accompagner. Ils peuvent, cependant, se transformer en piège s’ils se transforment en étiquette. Souffrir de dyslexie est un trouble qui affecte nos apprentissages, pas l’ensemble de notre personnalité. Or, on entend souvent les enfants, parents et/ou professeurs dirent : « il est dyslexique », « il est TDA/H ». Eux-mêmes se présentent ainsi. Et c’est alors qu’arrive l’étiquette.

Cette étiquette peut avoir un effet néfaste sur les capacités d’apprentissage, la concentration ou encore la motivation. Dire « tu es dyslexique, tu ne peux pas être une bonne lectrice » est une étiquette. Dire « tu es TDA avec H, c’est normal que tu sois agité et que tu n’arrives pas à te concentrer » est une étiquette.

L’enfant, comme pour les autres étiquettes, devient le problème. Il devient difficile d’apprendre à lire, à se concentrer, à trouver des astuces pour rester assis, etc…

Peut-être pourrions-nous dire à partir d’aujourd’hui : « Julie a une dyslexie ? », « Carl à un trouble déficitaire de l’attention avec hyper activité ? » Et peut-être pourrions-nous leur donner des pistes pour apprendre à se concentrer, à lire, à se retenir. Peut-être pourrions-nous accueillir leurs difficultés tout en les guidant car ces troubles n’empêchent pas d’apprendre à faire (selon l’intensité), mais demande simplement plus de temps, d’énergie. Pensons à Daniel Pennac, dyslexique, grand écrivain plusieurs fois primé. Ou Olivier Revol et Michel Cymes porteur d’un TDA/H déclarés qui ont deux ont réussi médecine.

Bien sûr, pas de baguette magique, surtout quand la génétique est facétieuse. Mais l’environnement que nous créons autour de nos enfants reste fondamental. Une bonne occasion de créer des espaces sécurisants qui permettent à nos enfants de se développer dans de meilleures conditions. Favorisons la lecture, la découverte, la créativité. Permettons-leur de faire des activités où ils réussissent lorsque l’école ne leur permet pas. Rassurons-les lorsque la frustration est trop grande et qu’ils ne voient rien venir. Apprenons-leur à développer leurs compétences psychosociales et à ne pas se focaliser sur les émotions négatives. Tout ne se joue pas à l’école. On a toute une vie pour « réussir ».

Oui, prenons soin de nous, pour mieux prendre soin d’eux et devenir des parents chercheurs. Charge mentale supplémentaire me direz-vous ? Non, c’est l’occasion, justement, d’apprendre à réguler ensemble le stress et les émotions. Une aubaine, non ?

Chez APCOMM nous pensons que nous pouvons accompagner la motivation de nos enfants en « dysfficulté » en communicant autrement avec eux et en leur apprenant à persévérer. Nos formations donnent un panel d’outils impactants afin de vous accompagner aux mieux sur cette longue route vers l’autonomie et l’indépendance. Contactez-nous pour de plus amples informations.

Bonjour à tous,

Aujourd’hui, nous allons explorer des jeux simples et amusants qui aident les enfants à développer leur capacité d’inhibition, c’est-à-dire leur aptitude à contrôler leurs impulsions motrices et verbales. Ces compétences sont essentielles pour leur développement cognitif et social.

Voici un lien vers la vidéo où Nadège, notre psychologue, vous explique le rôle de l’inhibition dans la régulation de notre impulsivité : lien de la vidéo

Alors voici quelques jeux que vous pouvez facilement mettre en place à la maison ou en classe :

Ce jeu classique est idéal pour travailler l’inhibition motrice. Un enfant, le meneur, se place face à un mur et dit : “Un, deux, trois, soleil !” pendant que les autres avancent vers lui. Lorsqu’il se retourne, tous doivent s’immobiliser. Si le meneur surprend quelqu’un en mouvement, ce joueur retourne à la ligne de départ. Le premier à toucher le mur prend la place du meneur. Ce jeu enseigne aux enfants à contrôler leurs mouvements et à rester attentifs.

Ce jeu verbal aide à renforcer l’inhibition verbale. Un joueur pose des questions à un autre, qui doit répondre sans utiliser les mots “oui” ou “non”. Par exemple : “Aimes-tu le chocolat ?” Réponse : “J’adore ça !” Si le joueur répond par “oui” ou “non”, il perd et les rôles s’inversent. Ce jeu encourage les enfants à réfléchir avant de parler et à contrôler leurs réponses automatiques.

Dans ce jeu, un enfant est désigné “roi du silence” et doit rester immobile et silencieux pendant un certain temps, tandis que les autres essaient de le faire réagir sans le toucher. Celui qui réussit à faire bouger ou parler le roi, prend sa place. Ce jeu développe la maîtrise de soi et la concentration.

Un joueur donne des consignes en commençant par “Jacques a dit”. Les autres doivent exécuter la consigne uniquement si elle est précédée de cette phrase. Par exemple : “Jacques a dit : touchez votre nez.” Si le meneur dit simplement “Touchez votre nez”, les joueurs ne doivent pas bouger. Ce jeu sollicite l’attention et la capacité à inhiber des actions impulsives.

Les enfants dansent sur de la musique. Lorsque la musique s’arrête, ils doivent se figer comme des statues. Ceux qui bougent sont éliminés. Ce jeu améliore le contrôle moteur et l’écoute active.

Ces jeux, en plus d’être divertissants, sont d’excellents outils pour aider les enfants à développer leur capacité d’inhibition. Ils apprennent ainsi à contrôler leurs impulsions, à réfléchir avant d’agir ou de parler, et à améliorer leur concentration. N’hésitez pas à les intégrer dans vos activités quotidiennes pour soutenir le développement harmonieux de vos enfants.

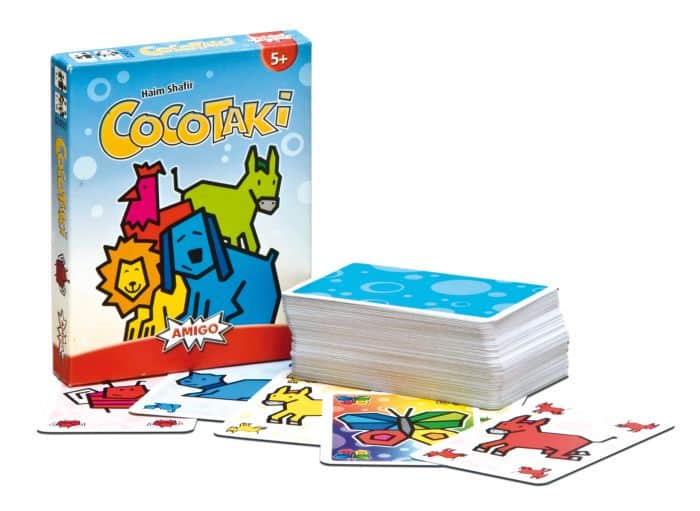

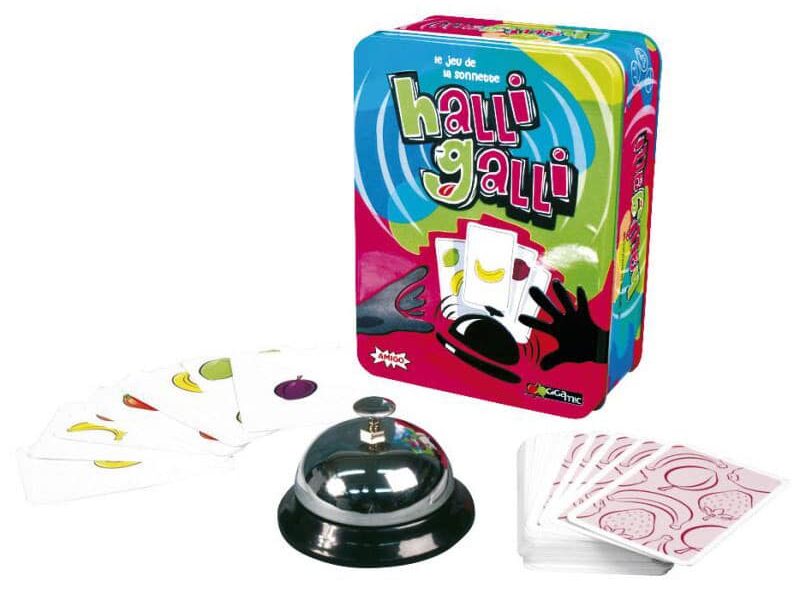

Bien sûr, en plus des jeux traditionnels comme “Un, deux, trois, soleil” ou “Ni oui ni non”, il existe des jeux de société disponibles dans le commerce qui favorisent le développement de l’inhibition motrice et verbale chez les enfants. Voici quelques exemples :

Ce jeu d’observation et de rapidité propose aux joueurs de saisir le plus rapidement possible l’objet correspondant à la carte retournée. Il nécessite une attention soutenue et une inhibition des réponses impulsives, car certaines cartes présentent des objets avec des couleurs différentes, obligeant les joueurs à réfléchir avant d’agir.

Dans ce jeu de cartes, les joueurs doivent se débarrasser de leurs cartes en respectant des règles spécifiques, comme imiter le cri de l’animal représenté ou, au contraire, rester silencieux selon la couleur de la carte. Cocotaki sollicite l’inhibition verbale en demandant aux joueurs de contrôler leurs impulsions vocales.

Les joueurs retournent tour à tour une carte et doivent attraper un totem placé au centre dès que deux cartes identiques apparaissent. La difficulté réside dans la ressemblance entre certaines cartes, nécessitant une inhibition des mouvements impulsifs pour éviter les erreurs.

Chaque joueur retourne une carte à tour de rôle. Dès que cinq fruits identiques figurent parmi les cartes retournées, le premier joueur qui sonne la cloche gagne toutes les cartes. Ce jeu exige une attention constante et une inhibition des réponses impulsives pour éviter de sonner la cloche au mauvais moment.

Ce jeu de rapidité et d’observation consiste à identifier le symbole commun entre deux cartes le plus rapidement possible. Il sollicite l’inhibition cognitive en demandant aux joueurs de contrôler leurs réponses impulsives et de se concentrer sur les détails.

Bien sûr d’autres jeux existent, et sont tout aussi divertissants.

En conclusion, nous aimerions partager avec vous cette phrase du psychothérapeute Jean Epstein : « l’enfant n’apprend pas à jouer ; il joue pour apprendre ». Cela est vrai pour tous les jeux. Et ils sont d’autant plus éducatifs et efficaces quand ils sont partagés avec les adultes. Alors, à vos jeux !!